Einleitung

Bilder zum

Vergrößern bitte anklicken

Das kostbare Gut Zeit ist längst billigst zu

haben: Kaum ein Discounter, der nicht regelmäßig mit

Superpreisknüllern für das Handgelenk aufwartet, modisch in Bicolor für

die Dame oder für den Herren digitaltechnisch aufgerüstet mit Weltzeit,

Kalender, Temperatur- und Biorhythmusanzeige sowie zwölf

Stoppuhrfunktionen. Kreuzworträtselgewinnern winken weltallgesteuerte

Funkuhren mit atomgenauer Weckzeitautomatik, neuen Zeitschriftenabonnenten

chronographische Prämien mit Designeranspruch. Hinter Ziffernblättern

oder Displays werkeln wacker die Batteriepillen, deren Austausch nach

einem Jahr zum Anlass genommen wird, zum nächsten Handgelenk aufwartet, modisch in Bicolor für

die Dame oder für den Herren digitaltechnisch aufgerüstet mit Weltzeit,

Kalender, Temperatur- und Biorhythmusanzeige sowie zwölf

Stoppuhrfunktionen. Kreuzworträtselgewinnern winken weltallgesteuerte

Funkuhren mit atomgenauer Weckzeitautomatik, neuen Zeitschriftenabonnenten

chronographische Prämien mit Designeranspruch. Hinter Ziffernblättern

oder Displays werkeln wacker die Batteriepillen, deren Austausch nach

einem Jahr zum Anlass genommen wird, zum nächsten Supersonderpreisknüller

zu greifen: Die Welt der Zeitmesser wird vom Massenprodukt Uhr beherrscht,

in Großserien hergestellt für den globalen Verkauf. Supersonderpreisknüller

zu greifen: Die Welt der Zeitmesser wird vom Massenprodukt Uhr beherrscht,

in Großserien hergestellt für den globalen Verkauf.

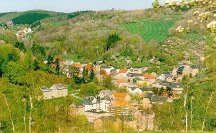

Die ganze Welt der Zeitmesser? Nein. Ein kleines, unbeugsames sächsisches Dorf

leistet dem batteriegeladenen Zeitgeist Widerstand: Dort, wo der Prießnitzbach in die Müglitz mündet,

liegt an Berghängen, nicht mehr fern der tschechischen Grenze, das legendäre

Glashütte. Einst war der Ort bekannt für die “Hütte, die

das glänzende Metall abbaut". Das ist allerdings 500 Jahre her, die

Silbervorkommen sind längst erschöpft. Vor dreihundert Jahren wurde in

Glashütte nur noch Stroh geflochten, und vielleicht wäre das noch heute

so, hätten die Glashütter mit Hilfe der damaligen Staatsregierung und

eines engagierten Uhrenmachers sich nicht auf eine zukunftsweisende

Unternehmung eingelassen.

Die

Uhrenindustrie in Glashütte

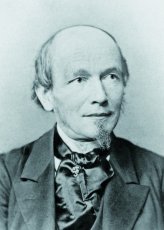

Wer etwas über Glashütte erfahren möchte, wird

unweigerlich auf die Geschichte des Dresdner Uhrmacher

Ferdinand

Adolph Lange stossen. Er war Lehrling des Hofuhrenmachers Friedrich

Gutkaes und Schüler der Technischen Bildungsanstalt, einer Vorgängerin

der heutigen Technischen Universität Dresden. Lange war in Paris sowie in

der Schweiz tätig und hatte dort gesehen, wie die Herstellung

hochwertiger Uhren in den armen Dörfern der Schweizer Jura der Bevölkerung

zu Wohlstand verholfen hatte. Mit einer Fülle neuer Ideen kehrte er in

die Kunstuhrenfabrik Gutkaes zurück, heiratete dessen Tochter Antonia und

wurde Teilhaber und uhrmacherischer Motor im Betrieb des Schwiegervaters.

Nach langen Verhandlungen mit dem königlich-sächsischen Ministerium des

Innern kam ein Vertrag zustande, in dem sich Lange verpflichtete, 15

Jugendliche aus Glashütte zu Uhrmachern auszubilden. Der Staat stellte

einen rückzahlbaren Vorschuss von 7820 Talern bereit. Am 7. Dezember 1845

eröffnete Wer etwas über Glashütte erfahren möchte, wird

unweigerlich auf die Geschichte des Dresdner Uhrmacher

Ferdinand

Adolph Lange stossen. Er war Lehrling des Hofuhrenmachers Friedrich

Gutkaes und Schüler der Technischen Bildungsanstalt, einer Vorgängerin

der heutigen Technischen Universität Dresden. Lange war in Paris sowie in

der Schweiz tätig und hatte dort gesehen, wie die Herstellung

hochwertiger Uhren in den armen Dörfern der Schweizer Jura der Bevölkerung

zu Wohlstand verholfen hatte. Mit einer Fülle neuer Ideen kehrte er in

die Kunstuhrenfabrik Gutkaes zurück, heiratete dessen Tochter Antonia und

wurde Teilhaber und uhrmacherischer Motor im Betrieb des Schwiegervaters.

Nach langen Verhandlungen mit dem königlich-sächsischen Ministerium des

Innern kam ein Vertrag zustande, in dem sich Lange verpflichtete, 15

Jugendliche aus Glashütte zu Uhrmachern auszubilden. Der Staat stellte

einen rückzahlbaren Vorschuss von 7820 Talern bereit. Am 7. Dezember 1845

eröffnete

Lange

in Glashütte zuerst eine Lehrwerkstatt, um sein

Stammpersonal für die zukünftige Uhrenmanufaktur auszubilden. Nach der

Heranbildung einheimischer Uhrmacher gründete Lange ein eigenes Werk.

Viele Spezialwerkstätten für die Steine-, Schrauben-, Räder-,

Federhaus-, Unruh- und Zeigerherstellung folgten, und bald wandelten Hunderte

von sicheren Arbeitsplätzen die Not des Dorfes.

Das familieneigene Werk übernehmen nach dem Tod

des Vaters die Söhne Richard und Emil, unter deren Regie wahre Kunstwerke

der Zeitmessung in Form berühmter Taschenuhren mit Komplikationen wie

Minutenrepetition, Doppelchronographie, Ewigen Kalendarium und

Mondphasenanzeige entstehen. Der Ruhm des Ortes wächst, bald arbeitet die

Glashütter, einst “Burschen aus rauhen Berufen", an hochwertigen

Kompensationsunruhen für Observatorien und Marinechronometern. Mit der Gründung

der Deutschen Uhrmacherschule im Jahr 1878 wird Glashütte endgültig zum

internationalen Mekka des feinen Uhrenbaus. Das familieneigene Werk übernehmen nach dem Tod

des Vaters die Söhne Richard und Emil, unter deren Regie wahre Kunstwerke

der Zeitmessung in Form berühmter Taschenuhren mit Komplikationen wie

Minutenrepetition, Doppelchronographie, Ewigen Kalendarium und

Mondphasenanzeige entstehen. Der Ruhm des Ortes wächst, bald arbeitet die

Glashütter, einst “Burschen aus rauhen Berufen", an hochwertigen

Kompensationsunruhen für Observatorien und Marinechronometern. Mit der Gründung

der Deutschen Uhrmacherschule im Jahr 1878 wird Glashütte endgültig zum

internationalen Mekka des feinen Uhrenbaus.

weiter

weiter

Für weitere Informationen wende Dich bitte an :

Marcus Angebauer

|

![]()